「省エネ計算って具体的に何をするの?」「必要な書類ってどれ?」

初めて省エネ計算に取り組む方にとっては、こうした疑問や不安がつきものです。

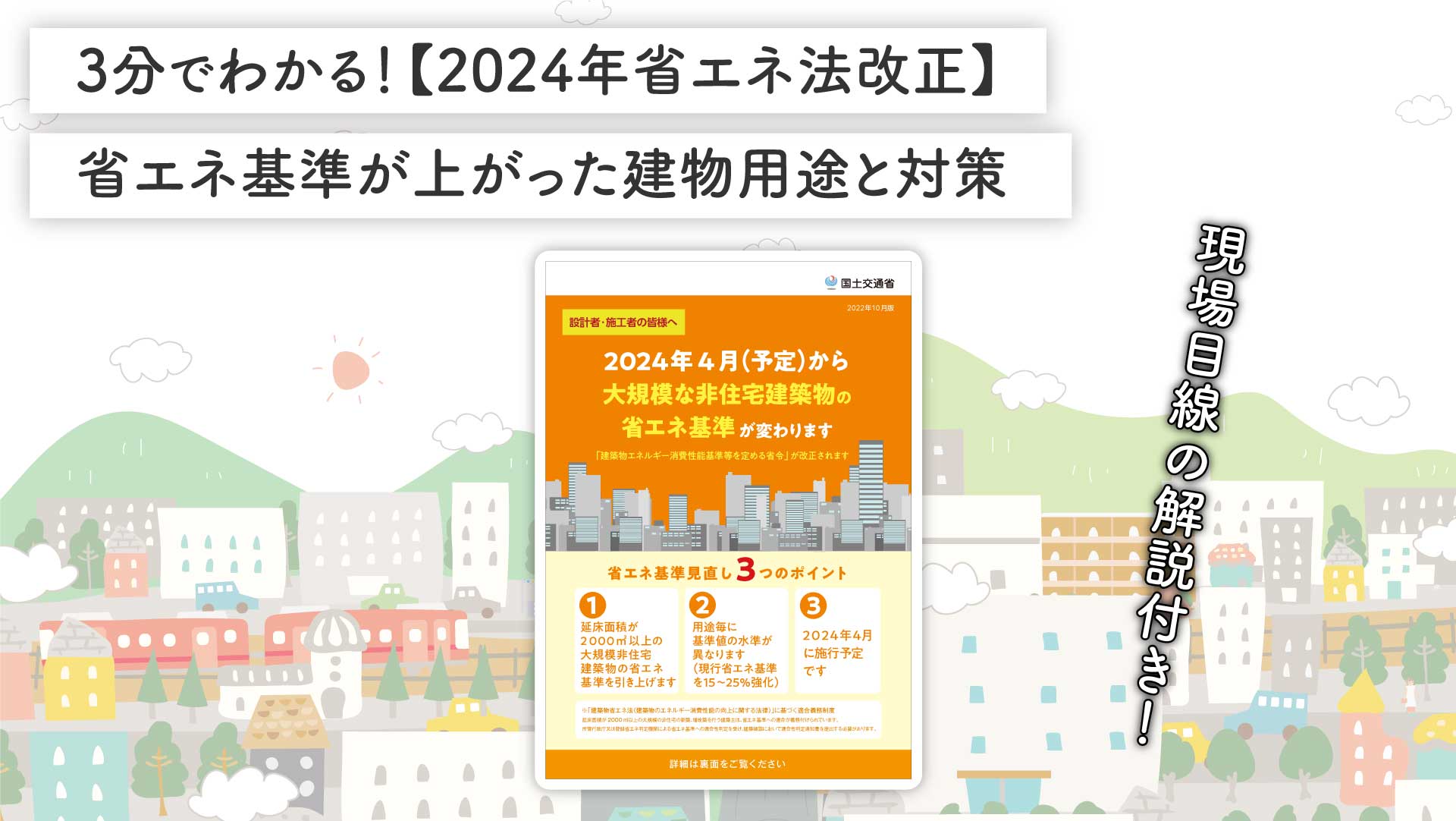

特に2025年の省エネ法改正により、省エネ基準への適合が義務化され、建築確認申請の際に省エネ計算が必要となるケースが増えています。しかし、専門用語や計算方法がわかりにくく、手続きに戸惑うことも少なくありません。

この記事では、省エネ計算の基本的な仕組みから、実際の流れ、必要な書類までを初心者向けにわかりやすく解説します。

「省エネ計算って難しそう…」と思っている方でも、この記事を読めばスムーズに申請準備が進められるはずです。

- 省エネ計算の基本的な仕組みと目的

- 外皮性能計算(UA値・ηAC値)と一次エネルギー計算の違い

- 省エネ計算が必要な建物とタイミング

- 省エネ計算に必要な図面・書類

- 計算をスムーズに進めるためのポイント

省エネ計算とは?基本の仕組みを解説

省エネ計算とは、建物が国の定めた省エネ基準に適合しているかどうかを確認するために行う計算のことです。

具体的には、建物の断熱性能やエネルギー消費性能を数値で評価し、基準値と比較します。

省エネ計算で行う主な2つの計算

1. 外皮性能計算(UA値・ηAC値)

- UA値(外皮平均熱貫流率)

→ 壁・屋根・床・窓など、建物全体からどれだけ熱が逃げやすいかを示す数値。

UA値が低いほど断熱性能が高いことを意味します。 - ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)

→ 夏の冷房期にどれだけ日射熱が室内に取り込まれるかを示す指標。

ηAC値が低いほど、夏の冷房負荷を抑えられるため、省エネ性が高いと評価されます。

2. 一次エネルギー消費量計算(BEI)

冷暖房・給湯・照明・換気・昇降機など、建物全体で使用されるエネルギー量を合算し、国が定めた基準と比較します。

省エネ適判との関係

設計者がこの省エネ計算を行い、計算書を確認審査機関に提出します。

審査機関は計算結果が基準を満たしているかをチェックし、適合していれば省エネ基準適合通知書が発行されます。

「省エネ計算」と聞くと難しそうに感じますが、要は 建物の断熱性とエネルギー消費性能を数値で確認し、基準に適合させる ということ。

この仕組みを押さえておけば、確認申請もスムーズです!

省エネ計算が必要な建物とタイミング

「うちの建物は省エネ計算が必要なの?」

そう疑問に思う方も多いですよね。

省エネ計算が求められるかどうかは、建物の用途や規模によって異なります。

住宅の場合

- 戸建て住宅

- 床面積10㎡以上の確認申請が伴う建物 → 省エネ基準適合義務

- 性能評価や長期優良住宅の認定を受ける場合 → 必ず省エネ計算が必要

- 共同住宅(マンションなど)

- 10㎡以上の確認申請が伴う建物で省エネ基準適合義務生じます。

非住宅(オフィス・店舗・工場など)

- 床面積10㎡以上の確認申請が伴う建物 → 省エネ基準適合義務

- 2000㎡以上の商業施設、事務所ビル、病院、工場などは省エネ基準が他の建物よりも高く設定されている。

省エネ計算が必要になるタイミング

- 新築時の建築確認申請

- 長期優良住宅認定・BELS評価取得時

- 増改築でエネルギー性能が変更になる場合(改修時は不要)

ポイント💡

「住宅か非住宅か」「確認申請が伴う建築か」を基準に判断しつつ、施主からの要望や補助金や助成金の利用によっても必要になることがあります。

2,000㎡以上の非住宅は省エネ基準が高く設定されており、思ったよりも基準クリアが大変なことがありますので、早めの電気・設備計画をお勧めいたします。

省エネ計算に必要な書類・図面まとめ

省エネ計算をスムーズに進めるためには、必要な図面や情報を事前にしっかりと揃えておくことが大切です。

ここでは、最低限揃えておきたい図面・書類を紹介します。

必要な図面

- 確認申請書1面~6面

- 付近見取り図

- 配置図

- 仕上表(内外)

- 平面図

- 立面図

- 断面図

- 求積図

- 矩計図

- 建具配置、建具表

- 照明図

- 換気図

- 空調図

- 給湯図

- EV図(設置あれば)

- 太陽光(設置あれば)

仕様書・性能表

- 仕様書

→ 壁・屋根・床の断熱仕様、サッシやガラスの性能を記載。 - 設備仕様書

→ 空調設備・給湯設備・照明・換気設備などの仕様や効率。

その他必要情報

- 敷地の地域区分

- 住戸ごとの床面積・外皮面積

- 窓・ドアのガラス仕様・性能

- 断熱材の厚みや熱伝導率

- 設備機器のメーカー仕様書

ポイント💡

これらの図面・情報が揃っていないと、計算作業が止まってしまいます。

確認申請のタイミングに間に合うよう、設計段階から意識して準備しておきましょう!

省エネ計算をスムーズに進めるポイント

省エネ計算は、必要書類や計算方法をしっかり押さえれば決して難しいものではありません。

ここでは、実務でよくあるトラブルを防ぎ、スムーズに進めるためのポイントをご紹介します。

1. 図面・仕様書は早めに整える

図面が揃っていない、仕様書に抜けがある……

こうした状態で省エネ計算に取り掛かると、必ず途中で手戻りが発生します。

ポイント

- 設計段階で外皮性能に関わる仕様は確定させる

- 設備機器の型番や性能表を早めに取り寄せる

- 断熱仕様やサッシ性能を明確に記載した仕様書を用意する

2. よくあるミスを事前にチェック

- 窓やサッシの性能入力ミス

- 断熱材の熱伝導率の間違い

- 地域区分や用途区分の設定ミス

特に非住宅の場合、用途ごとの区分ミスや設備仕様の漏れが起こりやすいので要注意です。

3. 確認申請スケジュールを意識する

省エネ計算にかかる期間は、設計内容や規模にもよりますが、最低でも1週間〜2週間は見込んでおきたいところ。

審査機関での省エネの審査も2週間くらいはみておいた方が良いですし、質疑のやり取りがうまく進まない場合にはもっと時間がかかってしまうことがあります。

そう言ったことが起きないようにするためにも、審査機関側も省エネ計算の代行会社を利用することをお勧めしています。

4. 法改正・最新基準の情報を把握する

2025年の省エネ法改正をはじめ、基準や判定ルールは頻繁に変わっています。

特に確認審査機関の対応ルールや計算手法変わる場合があるため、最新情報は必ずチェックしましょう。

「計算が苦手…」「忙しくて手が回らない…」

そんな場合は、省エネ計算の代行を活用するのもおすすめです。

確実に、スムーズに、確認申請を進めるための選択肢として検討してみてください。

まとめ

省エネ計算は、「断熱性能」と「エネルギー消費性能」を数値で確認し、建築物が省エネ基準に適合しているかを証明するために欠かせない手続きです。

初めての方にとっては難しく感じるかもしれませんが、

- 計算の仕組みを理解する

- 必要な図面や仕様書を早めに準備する

- よくあるミスを事前に防ぐ

この3つを意識するだけで、スムーズに進めることができます。

特に、2025年の省エネ法改正を控え、建築確認時の省エネ適判はますます重要になります。

迷ったときや自社対応が難しい場合は、専門家に相談することで確実性と効率を両立できます。

省エネ計算でお困りの際は、ぜひ私たちにお気軽にご相談ください👇